Il testo che segue è l’intervento integrale del Nodo Solidale nel Festival Antifascista di Renoize 2025 (Roma), per il dibattito “Fascismi e Guerra Globale” di venerdì 5 settembre. Un’analisi di contesto e poi specifica sulla “governance criminale” che si perpetua anche sotto i governi progressisti, con numeri drammatici di vittime negli ultimi anni.

Ciao a tutt*, siamo qui a dare la nostra parola come collettivo internazionalista Nodo Solidale, un piccolo gruppo di militanti con un sogno rivoluzionario, piantato su due sponde dell’oceano, una in Messico e l’altra in Italia.

Partendo dalla nostra umile e specifica esperienza politica, speriamo di stimolare e nutrire il dibattito, necessario, che ci propone questa meravigliosa realtà che ringraziamo e di cui ci sentiamo parte. Perché Renoize è la memoria viva di Renato, idea e pratica mai sopita di antifascismo comunitario che ancora ci unisce in questa città sempre più delirante e difficile. Come molt* già sanno, per il nostro collettivo esserci oggi è una questione d’infinito, inesauribile, amore ribelle.

Come bianchx europex che attraversano, vivono, amano e si riconoscono complici di quel Messico “dal basso”, ribelle e resistente, proveremo a tradurre in questo intervento ciò che osserviamo da circa vent’anni, citando talvolta i nostri stessi contributi su https://nodosolidale.noblogs.org

Il tema che ci convoca è la guerra contro l’umanità che stiamo vivendo. Ormai sappiamo che le guerre servono all’autocrazia mondiale – passatecelo come concetto critico e metaforico – per “distruggere e spopolare” per poi “riordinare e ripopolare i territori”, secondo gli interessi di un unico vincitore: il capitale. È questa la formula coniata dagli e dalle zapatiste dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) per leggere la “Quarta guerra mondiale”. “Quarta” perché durante quella che fu definita “Guerra fredda” si sono combattutte più di un centinaio di guerre in tutto il pianeta, insomma di freddo c’era poco… La guerra globale permanente che sta combattendo il capitale globale contro l’umanità.

Il genocidio in Palestina preparato da anni di occupazione, assedi e attacchi sistematici al popolo palestinese, ne è tragicamente la dimostrazione più feroce e palese. “L’atto finale del colonialismo bianco”, così lo definisce il giornalista Bellingausen.

Come scrive Rita Laura Segato, ci sono massacri che non si limitano allo sterminio fisico: colpiscono la trama stessa del vivente. Non si uccidono soltanto corpi: si spezzano genealogie, si interrompono legami, si devastano comunità. È un femminicidio mondiale, dove ciò che è relazionale, ciò che custodisce e protegge la vita, viene ferito al cuore, proprio perché la vita è l’antitesi del capitalismo.

Accade oggi in molte parti del mondo quello che giustamente qui chiamate “regime di guerra”. E non si tratta soltanto del cosiddetto ‘modello Orbán’ delle destre: anche governi che si proclamano progressisti riproducono, con maschere nuove e un lessico più seducente per le masse, le stesse logiche di dominio e sfruttamento del capitale globale. In questo senso, il Messico e la guerra non dichiarata che vi si consuma, rappresentano oggi un laboratorio “anomalo” di potere e sfruttamento, un esempio drammatico che non possiamo ignorare e che vorremmo provare a inquadrare insieme.

LA QUARTA TRASFORMAZIONE

Citiamo ancora l’EZLN che, in uno dei suoi comunicati più recenti ha descritto il pianeta come un unico e grande latifondo: i padroni sono le grandi imprese multinazionali, mentre i governi non sono altro che i caporali che si alternano nella gestione tirannica del pezzo di proprietà loro assegnato. L’alternanza fra i diversi caporali è quella che chiamano democrazia. E In quest’ ottica, l’arrivo di Morena (Movimiento de REgeneración Nacional) al governo non ha cambiato il sistema, ma soltanto chi lo amministra, il caporale, appunto.

In Messico, dopo due sconfitte elettorali, Andrés Manuel López Obrador decise di abbandonare il PRD e fondare appunto Morena, un nuovo movimento che si presentava come voce della sinistra popolare e alternativa al sistema dei partiti tradizionali: un partito costruito intorno alla sua figura, più che su un progetto collettivo. Nel 2018, al terzo tentativo, ha conquistato la presidenza con un consenso senza precedenti, presentandosi come paladino della “Quarta trasformazione” del Paese, dopo l’Indipendenza (1810-’21), la Riforma liberale (1867) e la Rivoluzione Messicana (1910-’17).

Al posto di una vera democratizzazione si è consolidato invece un potere personalista, con programmi sociali più utili al consenso che alla giustizia strutturale. La militarizzazione della sicurezza è proseguita, smentendo gli impegni iniziali, mentre le politiche economiche hanno favorito le pratiche estrattiviste. Nel 2024 Claudia Sheinbaum è diventata la prima donna presidenta del Messico, ma la sua elezione è stata solo un sigillo di continuità con il governo precedente.

Sul piano sociale, a livello micro-economico, si è tentata una ridistribuzione dei redditi, soprattutto nelle campagne e nelle zone più povere del Paese, attraverso numerosi programmi puramente assistenzialisti. Questi interventi, infatti, pur alleviando un po’ le difficoltà immediate di sopravvivenza, restano privi di una reale prospettiva di cambiamento strutturale delle vite, e spesso sono stati utilizzati in chiave controinsorgente: per cooptare, comprare le coscienze e indebolire le lotte sociali e i movimenti popolari, soprattutto quelli autonomi.

A livello macro-economico, i governi progressisti di López Obrador e Claudia Sheinbaum hanno invece continuato e, in certi casi, approfondito il solco delle politiche neoliberali imposte dal Fondo Monetario Internazionale e da organismi finanziari continentali come il Banco de Desarrollo Interamericano. In questo contesto, il Messico si presenta come nuova potenza regionale “latina”, sia culturalmente che politicamente, ma il suo rapporto di sudditanza con gli Stati Uniti resta invariato: la dipendenza economica e politica limita le possibilità di indipendenza e di trasformazione reale, consolidando invece il modello di sviluppo orientato al mercato e alle élite transnazionali più che ai bisogni della popolazione.

I MEGA–PROGETTI E IL MODELLO ESTRATTIVISTA

Il progetto trentennale di riordino strutturale e geostrategico, noto come Plan Puebla-Panamá, ostacolato storicamente dalle resistenze locali, trova oggi nuova linfa con i governi progressisti messicani. In Messico l’estrattivismo resta il vero motore dell’economia, con i settori minerario, petrolifero e forestale che servono principalmente a garantire profitti alle grandi imprese, calpestando i diritti delle comunità locali. I governi recenti hanno puntato a rafforzare la Comisión Federal de Electricidad (CFE) come strumento di sovranità nazionale, ma al contempo hanno aperto sempre più spazi alle grandi imprese e investitori esteri, che continuano a esercitare un’influenza decisiva: el 2025 il governo di Sheinbaum vanta il record di investimenti stranieri: 36 miliardi di dollari. I progetti di energia rinnovabile, spesso promossi come sostenibili, convivono con centrali fossili e idroelettriche ad alto impatto sociale e ambientale, che espropriano terre e risorse delle comunità locali. Progetti energetici come la raffineria di Dos Bocas a Tabasco non mirano tanto allo sviluppo interno, quanto a fornire energia agli Stati Uniti, rafforzando un modello di subordinazione economica e geopolitica.

Così sviluppo, estrattivismo e controllo politico si intrecciano, trasformando risorse naturali e territori in spazi di messa a valore, mentre le popolazioni locali pagano il prezzo ambientale e sociale.

Progetti come il Tren Maya rappresentano uno specchietto per le allodole: presentati come iniziative di sviluppo turistico e valorizzazione culturale, dietro il marketing verde e sostenibile si nasconde un impatto ambientale e sociale devastanti. La costruzione della ferrovia attraversa ecosistemi fragili, distruggendo porzioni significative di selva maya e habitat naturali, mettendo a rischio specie animali e piante endemiche. Allo stesso tempo, le comunità indigene e rurali lungo il percorso subiscono espropri, pressione economica e marginalizzazione, senza ricevere veri benefici dal progetto. Su quei binari viaggiano soprattutto merci, mentre il turismo promesso risponde agli interessi delle grandi imprese e degli investitori, riducendo territori ricchi di biodiversità a semplici scenografie per flussi rapidi e superficiali. Così, il Tren Maya diventa un altro esempio di come il discorso di sviluppo sostenibile possa mascherare pratiche estrattiviste, neoliberali e di sfruttamento dei territori e delle popolazioni locali.

Il Corredor Transístmico rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi di questi governi progressisti. Attraversando l’istmo di Tehuantepec, collega l’Oceano Pacifico con l’Atlantico, posizionando il paese come alternativa commerciale strategica al canale di Panama. Il progetto integra porti, ferrovie, strade e zone industriali in un corridoio che trasforma radicalmente il territorio: vaste aree rurali e indigene sono espropriate, gli ecosistemi fragili vengono travolti dalla linea ferroviaria di altà velocità e il paesaggio naturale riscritto per accogliere infrastrutture logistiche e attività produttive intensive. Dal punto di vista logistico, il corridoio accelera in maniera vertiginosa i flussi di merci, materie prime e persino turisti, integrando il Messico in catene globali di commercio e consolidando la sua funzione di hub regionale a beneficio delle élite e del capitale internazionale.

Non si tratta solo di Grandi Opere o Mega-progetti, ma di dispositivi geopolitici di controllo su territorio e popolazione. La trasformazione non è mai neutra: diventa accumulazione capitalistica e controllo sociale, mentre i benefici restano simbolici o concentrati in poche mani. I megaprogetti messicani mostrano così il volto reale di uno sviluppo estrattivista e politicizzato, dove tutto è subordinato a profitto e potere.

UNA IMMENSA FRONTIERA

Nella logica violenta del riordino territoriale rientra naturalmente anche la gestione delle frontiere. Il Messico, sotto la pressione costante degli Stati Uniti, continua, per esempio, ad applicare il Plan Frontera Sur, rilanciato e inasprito nel 2024 con nuovi fondi statunitensi, droni di sorveglianza e pattugliamenti congiunti. L’obiettivo dichiarato: contenere le migrazioni prima che arrivino al confine nordamericano. L’obbiettivo reale: esternalizzare il confine USA fino al Guatemala, trasformando tutto il Messico in una immensa zona di frontiera. Mentre il governo federale stringe accordi con Washington per contenere il flusso migratorio, intere regioni diventano zone cuscinetto, dove la migrazione è gestita come una minaccia militare invece che come una crisi umanitaria. Il dramma migrante in Messico, infatti, non è solo il risultato di rotte pericolose o confini militarizzati, ma è il frutto di un sistema che trasforma la mobilità umana in problema di sicurezza. La migrazione viene gestita come minaccia, mentre chi fugge da fame, violenza o disastri climatici si trova intrappolato tra politiche repressive, gruppi criminali e frontiere invisibili che segnano territori e corpi. Centri di detenzione, pattugliamenti, accordi internazionali con gli Stati Uniti e controllo tecnologico del territorio rendono ogni passo del cammino un percorso di costante rischio, mentre i diritti fondamentali vengono negati e la dignità calpestata. I dati ufficiali parlano di un flusso verso il nord di circa un milione e mezzo di migranti all’anno, ma solo nel 2024 questo governo di “sinistra” ha dichiarato di averne arrestati 925.000. Circa 9.000 le denuncie di migranti desaparecid@s, scomparsi, numero nettamente inferiore alla realtà, perché ovviamente è estremamente complicato per i familiari di un altro Paese realizzare la pratica della denuncia in Messico.

La presenza dei cartelli del narcotraffico, poi, lungo le rotte migratorie di Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, con percorsi secondari in Guerrero e Campeche, si intensifica sempre di più: sequestri per estorsione, stupri a fini di tratta e reclutamento forzato. Desaparecid*s in tutto il Paese. I migranti sono costretti a lavorare come sicari o come braccianti nei campi di oppiacei o nei laboratori di metanfetamina, mentre le donne sono trascinate nel girone infernale della prostituzione forzata e della tratta. La frontiera non è una linea: è una trappola, un labirinto di checkpoint, milizie, sequestri, fosse comuni e omertà che pervade il Paese. La migrazione diventa così un altro laboratorio di sfruttamento, esclusione e violenza, dove lo Stato, le mafie e gli interessi geopolitici definiscono chi usare, chi può sopravvivere, chi deve arretrare e chi scompare nell’oblio di rotte invisibili.

Per anni la frontiera nord del Messico è stata il simbolo del dramma, con il muro che separava famiglie, sogni, vita e morte. Ma anche al sud la violenza era già presente e oggi si è moltiplicata, trasformando intere regioni in teatri di guerra silenziosa. Nord e Sud sono ormai scenari di un conflitto che colpisce migranti e comunità locali, lasciando dietro di sé terre devastate e vite spezzate: una narco-dittatura, feroce forma di fascismo criminale in America Latina.

NARCO-STATO: FRAMMENTARE, IMPAURIRE, SORVEGLIARE E PUNIRE.

Insomma, questa politica del riordino territoriale che “distrugge e spopola” per “ricostruire e ripopolare” che è tipica del capitalismo estrattivista globale, si innesta anche in Messico e lo fa su di un elemento nazionalista: l’uso della forza dello Stato non solo come strumento di controllo ma anche di gestione economica. Gli appalti per le grandi opere vengono assegnati alle imprese costruttrici tramite la SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional, il ministero della Difesa) e custoditi dalle forze militari grazie a un decreto che definisce questi mega-progetti “territori di rilevanza strategica nazionale”.

Con gli ultimi due governi progressisti, l’Esercito messicano ha rafforzato il proprio peso politico, assumendo funzioni civili e di polizia, fino all’incorporazione nel 2024 della Guardia Nacional nella SEDENA. Ispirata al modello dei Carabinieri italiani, la Guardia è nata nel 2019 come corpo militarizzato alternativo alla corrotta Policia Federal. Oggi conta 130.000 agenti, assorbiti dalle Forze Armate e dispiegati in tutto il paese. In particolare, sono concentrati lungo la frontiera sud e in quei luoghi considerati strategici per l’economia nazionale, fungendo sia da barriera per respingere i migranti in arrivo dal Centroamerica, sia da protezione del capitale investito nelle grandi opere e nelle attività estrattiviste. In definitiva, è una mercificazione capitalista dei territori, sostenuta e difesa dal braccio armato dello Stato: l’Esercito federale. Un’alleanza potente e spaventosa, soprattutto quando è risaputo – e dimostrato – che in Messico le forze armate sono complici e socie dei consorzi criminali, specialmente dello storico cartello di Sinaloa.

Al di là della rappresentazione simbolica che depoliticizza i “narcos” – o addirittura li rende accattivanti attraverso serie tv e film –, infatti, crediamo che il fenomeno vada letto come una forma di organizzazione specifica dell’economia capitalista neoliberale e globalizzata. Ci azzardiamo a dire che in molte parti del mondo l’economia criminale sta penetrando nelle relazioni economiche come un vero e proprio modo di produzione capitalista, un modo assolutamente violento, quindi “fascista” in senso ampio. Non è una peculiarità esclusiva del Messico o dell’America Latina, basti pensare alle mafie europee, come quella russa, alle organizzazioni camorristiche e ‘ndranghetiste in Italia capaci di muovere capitali globali, alle “scam cities” asiatiche, alle triadi cinesi, alla Yakuza giapponese o ai cartelli africani legati ai traffici di materie prime e migranti.

Se il profitto economico è il principio cardine della politica contemporanea, il crimine organizzato è l’attore perfetto della distopia capitalista: si presenta come un imprenditore dotato di capitali inesauribili, capaci di scorrere dai mercati sommersi a quelli formali, contaminandoli. Le sue fonti di ricchezza sono le più estreme forme di mercificazione: i corpi (con il traffico di organi, la prostituzione, lo sfruttamento dei migranti), le armi, le droghe, e tutto ciò che può generare valore di scambio. La mano d’opera quasi schiavizzata, tra precarietà assoluta e negazione di ogni diritto lavorativo, permette inoltre l’immpennata della curva del plusvalore, accellerando l’accumulazione di ricchezza. Oltre a questa presenza attiva nel mercato, il crimine organizzato, che nei fatti si fa socio della classe politica che corrompe e protegge, rappresenta anche il “nemico perfetto” nel discorso pubblico dei governi perché si consolida come il pretesto inoppugnabile per incentivare le spese militari, estendere la militarizzazione, aumentare gli effettivi di polizia, affinare le forme di tecno-controllo sulla popolazione, che, di fronte alla reale e spietata violenza di questi consorzi mafiosi, spesso applaude addirittura le politiche securitarie e repressive. Così che l’applauso del popolo e la narrativa delle istituzioni distolgono l’attenzione da un fatto socialmente comprovato: il crimine organizzato è parte viva e integrante tanto dell’apparato economico, amministrativo e repressivo come del suo tessuto sociale. È un elemento fondamentale e attivo dell’economia attuale di un Paese come il Messico, solo per rimanere nell’esempio di cui stiamo parlando. È una struttura fluida e diffusa che pervade imprese e istituzioni.

Infine il crimine organizzato offre allo Stato la possibilità di una repressione in “outsorcing”: fuori dai corpi armati ufficiali del potere, le bande di criminali diventano, infatti, i mercenari e i paramilitari contemporanei che, mentre generano terrore nella popolazione per sottometterla alle proprie necessità economiche, eliminano selettivamente chiunque si opponga o denunci queste convivenze criminali. Giornalist*, compagn*, attivist* sociali, ambientalisti, madres buscadoras, leader indigeni o comunitari, vengono tutt* falciati dalle smitragliate dei “narcos” o fatti sparire, mentre i governi, anche quelli progressisti, se ne lavano le mani, giocando ad accusare la criminalità “narco” di questi tristi, interminabili e sempre impuniti delitti.

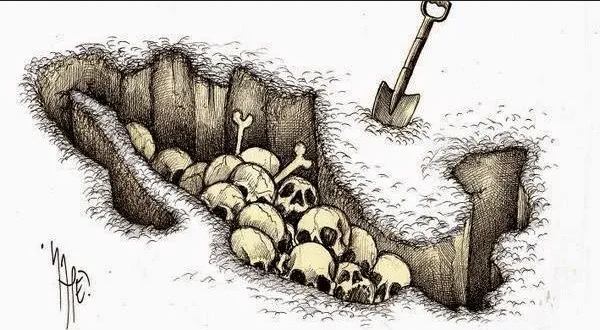

In Messico, questa guerra invisibile e “democratica” va avanti dal 2006, dalla cosiddetta “guerra al narco” di Felipe Calderón fino al 2025, ha già prodotto 532.609 morti, di cui almeno 250.000 sotto i governi progressisti di López Obrador e Sheinbaum. Parallelamente, 123.808 persone risultano desaparecidas (dato ufficiale al 13 marzo 2025), quasi 50.000 negli ultimi sei anni. La tragedia avviata dalle destre non si è fermata con il progressismo: si è moltiplicata. Tutti i governi, senza distinzione ideologica, hanno le mani sporche di sangue.

È da più di quindici anni che, come collettivo, ci uniamo a quella parte della società civile organizzata che denuncia questa guerra negata, manipolata o romanticizzata, per esempio, lo ripetiamo, nelle serie televisive dedicate al narco. Si tratta invece di una guerra e di un modello eminentemente capitalista, che accumula enormi ricchezze attraverso il traffico di merci, armi e corpi. Quelli dei migranti, delle donne e dei bambini rapiti, dei giovani attratti da offerte di lavoro ingannevoli e arruolati a forza. Corpi torturati, smembrati, sciolti nell’acido, ridotti a niente. È la fabbrica del terrore, la necro-produttività capitalista.

La repressione e il terrore, in questo contesto, non sono più diretti solo contro guerriglieri o attivisti, ma diventano una forma di governance flessibile e spietata: un dispositivo che disciplina territori e popolazioni, che difende il capitale e normalizza l’orrore. Questo meccanismo, oltre a reificare e mercificare tutto, persone, corpi, spazi e tempi di vita, ha anche un ruolo ideologico decisivo: depoliticizzare la lotta di classe, trasformare la resistenza in “criminalità”, oscurare il saccheggio dietro la retorica della sicurezza.

Si potrebbe pensare, ironicamente, che “almeno non piovono le bombe dal cielo”, che il Messico non sia come la Palestina, la Siria, il Kurdistan, il Sudan o l’Ucraina. Eppure il numero delle vittime è paragonabile, a volte persino superiore. Non è una guerra simmetrica tra eserciti, né la classica guerra asimmetrica tra Stato e nemico interno.

Il Messico è quindi il laboratorio di una nuova forma di conflitto: una guerra di frammentazione territoriale. Le aree più colpite sono le periferie rurali e semi-rurali, ma anche città e metropoli subiscono gli effetti di questa guerra fatta di micro-conflitti ad altissima intensità di fuoco, disseminati e invisibili, che devastano la vita civile, condotta da una moltitudine di attori armati come cartelli, paramilitari, bande giovanili, forze speciali di polizia come i Pakales, esercito federale, Guardia Nacional e gruppi di autodifesa più o meno legittimi che si contendono territori e mercati. Ripetiamo: Stato e crimine non sono blocchi contrapposti e monolitici, ma componenti fluidi di un vasto mercato condiviso, dove politici, giudici, militari, narcos e imprenditori si intrecciano in una feroce lotta per risorse, corpi, territori e flussi economici.

In Chiapas, dove vari compagn* del nostro collettivo vivono, il sud profondo del Paese, la situazione è esplosiva. Si contano 15,000 “desplazados“, sfollati di intere comunità indigene e contadine costrette ad abbandonare le proprie terre a causa dell’intensificarsi dei conflitti armati, con il cartello di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación che si intrecciano a forze di sicurezza e paramilitari. Solo in questi primi sei mesi del 2025 sono state scoperte 27 fosse comuni clandestine nella zona a ridosso la frontiera. In varie aree, lo Stato si ritira. In altre, convive o subappalta al crimine organizzato la gestione della res publica come l’elezione pilotata dei sindaci (o la loro soppressione), la riscossione delle “tasse” o il pizzo, la gestione delle licenze, l’imposizione di orari di coprifuoco. Altrove, lo Stato reprime. Sparizioni forzate, imboscate e sparatorie in pieno giorno, femminicidi come pratica sistematica, villaggi rasi al suolo e fosse comuni clandestine sono l’orrore quotidiano di questa guerra di frammentazione territoriale, dove ogni metro quadrato del Chiapas sembra ardere per un conflitto diverso, per il moltiplicarsi degli attori armati in gioco. E non si sa mai bene chi è stato, perché il nemico è ovunque, volutamente depoliticizzato, cangiante, feroce.

Resta dunque una domanda cruciale: Come ci si scontra con le mafie quando queste governano? Come ci si ribella a un nemico politicamente impalpabile? Non a un esercito in uniforme, ma a una moltitudine camaleontica di imprenditori della violenza, senza regole, senza etica, senza patto sociale. Contro chi dirigere la rabbia sociale? A chi chiedere giustizia? Questa è la potenza terribile del dispositivo: rendere la rivolta quasi impossibile.

Eppure, nonostante tutto, comunità e movimenti continuano a resistere, a costruire autonomia, isole di speranza nel mare infuocato di questa guerra anomala. Nella selva del Chiapas, sulle coste del Pacifico, nelle periferie delle megalopoli, negli assolati deserti del nord decine di collettivi, organizzazioni popolari, comunità indigene costruiscono spazi di speranza, mantenendo la fiammella accesa in questa terribile oscurità… con il sogno di veder bruciare un giorno i palazzi del potere e costruire sulle loro macerie un mondo più umano.

Rimandiamo alla mostra le resistenze messicane alla barbarie, visitatela.