En marzo de 2025, ante la difusión de los horrores del centro de exterminio del Rancho Izaguirre, buscamos las palabras para contar a nuestrxs compas en Italia la indignación, el miedo y la rabia de vivir y luchar en México con tanta obscuridad encima. Salió este texto colectivo – primeramente en italiano – como un análisis que hacemos desde el Nodo Solidale, una mirada empírica y limitada que hoy compartimos en español para aportar a una reflexión más amplia entre quienes luchamos por la vida contra la guerra narco-capitalista que nos imponen.

Los datos de la fábrica del terror

El 5 de marzo de 2025, el colectivo «Guerreros Buscadores de Jalisco» descubre algo que eleva el nivel de crueldad del poder en México: un campo de exterminio del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles más feroces del país. En un rancho de Teuchitlán, en el campo, a una hora de la metrópoli de Guadalajara (y a media hora de un cuartel militar), detrás de una puerta como otras millones en México, un colectivo de familiares de «desaparecidos» —y no las autoridades competentes, como en la inmensa mayoría de los casos— descubre tres hornos crematorios con fragmentos humanos amontonados y unas 400 pares de zapatos, cientos de otros objetos personales como pulseras, pendientes, gorras, mochilas, cuadernos con larguísimas listas de nombres, que proyectan la dimensión del horror sobre cientos, quizás miles, de personas asesinadas con rigor científico en este campo de exterminio contemporáneo. La visión de la montaña de zapatos de las personas desaparecidas es un puñetazo en el corazón para todos aquellos que, por asociación fotográfica, vuelan con la mente a las peores masacres perpetradas por las dictaduras nazi-fascistas.

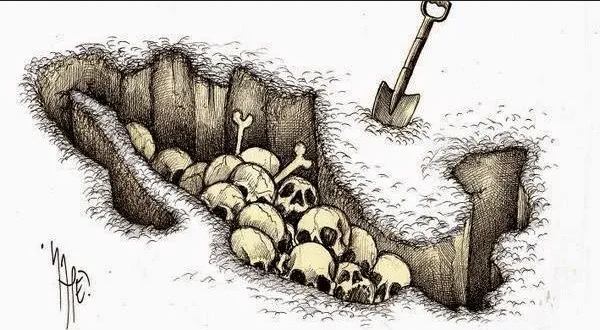

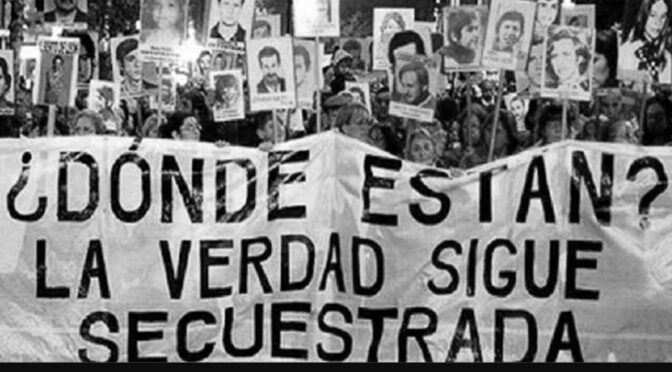

Pero Jalisco cuenta con 186 sitios de entierros clandestinos procesados por las autoridades, aunque el rancho Izaguirre no figura en este mapa. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con mayor número de fosas clandestinas, con un total de 75. Guadalajara, la rica, bella, limpia y turística capital del estado, está salpicada de historias de desaparecidos y violencia, algunos monumentos han sido desfigurados y transformados en memoria viva con cientos de fotos y pancartas con los rostros de personas desaparecidas. Una realidad escalofriante que se prolonga desde hace años.

De hecho, hace más de quince años que, como colectivo Nodo Solidale, nos unimos a esa parte de la sociedad civil organizada mexicana que denuncia esta guerra negada, sucia, manipulada o idealizada en las series de televisión dedicadas a los grandes capos del narco. Una guerra totalmente capitalista, destinada a acumular cantidades absurdas de dinero traficando con mercancías y cuerpos. Cuerpos golpeados, violados, explotados hasta la última gota, torturados y luego destrozados, disueltos en ácido, quemados, evaporados y dispersos en la nada del olvido. Son jóvenes atraídos por ofertas de trabajo engañosas, niños desaparecidos en cualquier rincón de una ciudad, chicos reclutados con engaños. Son muchísimas mujeres: niñas, jóvenes, adultas, atrapadas en circuitos de trata, abusos y torturas inimaginables. Es la fábrica del terror, la necro-productividad capitalista. Hablamos de 123.808 personas «desaparecidas», según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDN) actualizados al 13 de marzo de 2025. Cifras que superan con creces las ya aterradoras cifras del exterminio y las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante las dictaduras de Chile y Argentina. Pero en México la mayoría de las víctimas no son militantes políticos, son gente común, lo que reduce en gran medida la repercusión de este terrible crimen, como analizaremos más adelante. Más de 50.000 personas han desaparecido en los últimos seis años, bajo el gobierno de centroizquierda de la pomposamente autodenominada «4^a Transformación», lo que indica matemáticamente la responsabilidad institucional de esta dramática lacra social. A estas cifras hay que sumar los homicidios cometidos en el país desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, es decir, desde diciembre de 2006: 532.609, cifra actualizada al 29 de enero del 2025, según fuentes oficiales. Más de medio millón de vidas truncadas, de las cuales al menos 250.000 durante los últimos seis años, bajo los gobiernos de centroizquierda.

Sobrevivir a la «guerra de fragmentación territorial»

¿Cómo es posible que todo esto pase (casi) totalmente desapercibido?

El elemento fundamental de la anomalía de la guerra en México no reside solo en el alto índice de normalización y negación de la misma, del que hablaremos más adelante, sino sobre todo en su comprensión social, ya que queda relegada a los márgenes de la política y de las definiciones clásicas de guerra. «Todavía no llueven bombas del cielo», nos decimos a veces con ironía, «no estamos tan mal» como en Palestina, Siria, Kurdistán, Sudán o Ucrania. Sin embargo, el número de muertos es el mismo o, en algunos casos, superior.

De hecho, esta no es una guerra simétrica, entre ejércitos desplegados o una invasión declarada por una fuerza armada enemiga; ni tampoco es la típica guerra asimétrica contemporánea, que se libra un poco por todas partes, con fuerzas especiales del Estado enfrentadas a células del «enemigo interno». El frente mexicano se caracteriza, en cambio, por una multiplicación indiscriminada de actores armados y una altísima intensidad de fuego, que fragmentan el campo de batalla en micro-conflictos muy violentos, dispersos y poco visibles, que elevan brutalmente la tasa de mortalidad entre la población civil, mientras que la actividad económica, política y social continúa en general, con apagones e intermitencias en la gestión de la vida pública local. Definimos, por tanto, esta anomalía bélica como «guerra de fragmentación territorial». Por otra parte, las zonas más afectadas por las ofensivas y contraofensivas de los distintos grupos armados (ilegales o institucionales), por las redadas, las desapariciones y los reclutamientos forzados, son los territorios rurales o las periferias semi-rurales, como por ejemplo Teuchitlán, donde «apareció» el centro de exterminio y entrenamiento forzado en el rancho Izaguirre. En medio de las áreas industriales, en los territorios fronterizos, en el desierto, en la costa, en las montañas, la gestión de las rutas, los campos de cultivo y el tráfico de seres humanos está desde hace décadas en manos de diferentes grupos de poder que se enfrentan entre sí sobre las poblaciones periféricas, a menudo indígenas y campesinas, que no son noticia y, a veces, ni siquiera aparecen en las estadísticas. Cuando la guerra entre los distintos actores armados llega a las ciudades, se hace visible, «registrable», causa revuelo, pero a menudo la indignación se evapora por el miedo a las represalias y cuando la violencia disminuye localmente en una zona, se intensifica en otra.

Con el desmoronamiento de los grandes cárteles, más o menos estables hasta finales de los años 90, y la intromisión militar activa del Estado mexicano como socio del Cártel de Sinaloa (2006) contra todas las demás organizaciones criminales, se ha llegado a la explosiva creación de cientos de grupos armados (240 según un reciente informe de la Secretaría de Gobernación) que, a su vez, se ramifican en células y subgrupos locales, que gestionan físicamente en barrios y pueblos actividades ilícitas como el cobro de piso, la prostitución, los secuestros y la fabricación y distribución de armas y drogas. La multiplicación de los actores armados ha aumentado considerablemente la fragmentación del territorio, generando una violenta balcanización del país, atravesado por amplias zonas «prohibidas» o con circulación restringida por el toque de queda. Estas numerosas estructuras/empresas criminales cuentan con el apoyo logístico y de control del flujo de mercancías/personas de todas las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, definidas como «corruptas» pero en realidad estructuralmente vinculadas a la economía ilegal, involucradas en diferentes niveles y divididas en diferentes grupos, incluso rivales y, por lo tanto, también en conflicto entre sí. Basta con mencionar que en la última «limpieza» ordenada este año por el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, en su afán por recuperar una imagen pública decente y con la necesidad de reordenar el flujo de cocaína y migrantes en la zona estratégica de la frontera sur siguiendo los intereses de otros grupos de poder, fueron detenidos por vínculo con el narco-trafico 270 policías (y al menos tres alcaldes) en cinco ciudades diferentes de la región, lo que demuestra implícitamente el nivel de cooperación que existe entre el Estado y el crimen organizado. Sin embargo, no hay que imaginar al Estado y al crimen como dos bloques monolíticos opuestos, sino que debemos acostumbrarnos a ver y comprender el panorama mexicano como un gran mercado, donde numerosas agencias, puntos de venta y sucursales, grupos de presión, jueces, políticos y burócratas, junto con muchos actores armados, uniformados o no, participan, se alían y luchan a un ritmo vertiginoso para asegurarse un jugoso porcentaje en el control de los recursos del país (y, solo en parte, del torrente de cocaína que lo atraviesa, a petición de los “clientes” de Estados Unidos de América).

La economía criminal como modo de producción capitalista

La difusión de la economía criminal y su organización es una reestructuración capitalista del dominio y saqueo de los territorios, una forma de acumulación que en México se manifiesta con esta especificidad que definimos como «guerra de fragmentación territorial». En América Latina, el Estado ha contribuido constantemente a la acumulación (primitiva y posterior) de capital a través de las fuerzas armadas, con la agresión directa contra quienes impedían el saqueo, a menudo los pueblos indígenas, los obreros y los campesinos. Las clases subalternas han desarrollado a lo largo de los siglos numerosas y variadas formas de resistencia, incluso armadas, lo que ha dado lugar, hasta hace unas décadas, a un período feroz, pero también formidable, de lucha guerrillera contra el poder estatal, la oligarquía y las grandes empresas. En México son numerosos los casos de organización de la lucha armada, herederos primero de la Independencia y luego de la Revolución, ambas iniciadas y llevadas a cabo principalmente por los campesinos, los indígenas y, posteriormente, los obreros. Tras la insurrección zapatista de 1994 y el amplio consenso global que obtuvo, para el Gobierno mexicano reprimir la resistencia popular con las fuerzas armadas ha tenido, y sigue teniendo, un coste político muy alto (recordemos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa), razón por la cual el uso de sicarios como outsourcing de la represión se ha convertido a lo largo de los años en un verdadero dispositivo para alcanzar territorios estratégicos, despoblarlos mediante la política del terror implementada por los grupos criminales y reorganizarlos según la lógica económica específica (implantar una mina, un consorcio turístico, un puerto, una presa o simplemente reorganizar la mano de obra y los recursos a favor del grupo «ganador»). Se ha pasado del uso histórico y secular de mercenarios a sueldo del Estado a la creación de numerosas empresas criminales regionales y locales que, independientes pero asociadas al Estado, gestionan, controlan y aterrorizan a la población para su propio beneficio y con un objetivo compartido con quienes gobiernan las instituciones: el enriquecimiento ilimitado. Por lo tanto, la represión ya no es sólo contra lxs guerrillerxs y lxs activistas, sino que es una forma de gobernanza —flexible, elástica pero despiadada— sobre toda la población y los territorios en los que esta vive, trabaja y sueña.

Este dispositivo infernal, además de perpetuar la necesidad capitalista de cosificación y valorización de cada elemento, cada territorio y cada ser humano, desempeña un papel estratégico importante en la guerra ideológica: el de despolitizar la lucha de clases, la resistencia contra el saqueo de cada espacio habitable.

El uso del crimen organizado, comúnmente llamado «narco», como brazo armado del capitalismo permite situar a las víctimas en el terreno fangoso de la duda: ¿lo mataron porque luchaba o porque tal vez tenía alguna tranza por ahí que no se sabía? ¿Quién fue realmente? Un asesinato cometido por la policía o el ejército en un enfrentamiento político (una manifestación o un combate guerrillero) no tiene la misma repercusión en la opinión pública que un asesinato, con los mismos fines, cometido por sicarios vinculados a un grupo criminal, durante la «normalidad» de la vida cotidiana. O a veces ni siquiera la terrible «dignidad» del asesinato, sino la desaparición forzada en la nada, donde la víctima es engullida por la oscuridad por un verdugo invisible. De esta manera se pierden más fácilmente los rasgos de un delito político, se «normaliza» la agresión haciéndola deslizar en el océano anónimo de los «delitos comunes», que no merecen atención. Al mismo tiempo, un asesinato claramente político —tan dramáticamente recurrente en la larga historia de la lucha de clases— desencadena efectos y reacciones con responsabilidades políticas directas: «¡Ha sido el Estado!». Y la gestión del Estado, por muy feroz que sea, puede ser cuestionada, se convierte «naturalmente» en el objetivo de la ira popular, al igual que históricamente los movimientos sociales han denunciado y combatido la violencia del ejército y la policía, como brazos armados del poder y, en cierto modo, «traidores», como el Estado, al pacto social con el pueblo, que los mantiene. Pero cuando la fuente de la violencia es un grupo de empresarios feroces, sin uniforme, sin reglas de combate, sin una ética y un pacto social al que someterse: ¿cómo se rebela uno? ¿Contra quién y cómo se dirige la ira social? Es difícil, a pesar de algunas excepciones heroicas, manifestarse, organizarse y defenderse contra un enemigo sin reglas, que se ha infiltrado en el tejido social y es camaleónico, tal como las mafias.

Preguntas incómodas

A menudo, en Italia (de dónde somos originarixs o descendientes la mayoría de nuestro colectivo internacionalista), entre una actividad de contra-información y otra, hemos escuchado preguntas dudosas: «¿Pero realmente hay guerra en Chiapas? ¿Es así en todo México?», a lo que se añade quizá: «Es que yo fui allí de vacaciones y me pareció bastante tranquilo…».

Existe una tendencia generalizada a minimizar el alcance del horror, de la gestión metódica (propia de un campo de exterminio), institucional, social y política del «fenómeno narco». Por un lado, la superficialidad del análisis del poder, reproducida por los medios de comunicación dominantes, que como mucho solo destaca los aspectos «folclóricos», anecdóticos e incluso «brillantes» (como El Chapo Guzmán, que apareció en la lista de millonarios de Forbes) de múltiples «casos aislados»; y esta es la que llega más ampliamente afuera de México, una elección narrativa del poder para distraer la atención sobre las especificidades sistémicas del «problema». Por otro lado, está la normalización que la propia sociedad lleva a cabo (y que también hacemos nosotros, que denunciamos su barbarie) para sobrevivir: salimos de casa, vamos al trabajo o al súper, de repente se oyen disparos y… esperamos, en un refugio improvisado, a que termine el tiroteo y luego retomamos la rutina. O llega un mensaje de la hija del vecino «desaparecida», lo leemos con un suspiro, lo difundimos en los chats y volvemos a nuestras ocupaciones cotidianas, tal vez susurrando una oración y esperando en silencio que nunca le toque a nuestra propia hija, a un familiar, a un amigo del corazón. En México, aparentemente, la vida transcurre con normalidad, los niños van al colegio, de vez en cuando lo cierran por algún tiroteo, pero los niños saben, como en caso de terremoto, que deben agacharse debajo de las mesas o tumbarse en el suelo, precisamente porque la balacera se vive como cualquier otra catástrofe natural, interiorizada y afrontada como tal. Entre la banalización de los medios de comunicación y la habituación a la violencia como instinto de supervivencia masivo, se esconde la ceniza (de los cuerpos carbonizados) bajo la alfombra de la normalidad. Y así, a pesar de ciertos momentos de indignación, rebelión y fuerte protesta popular (como las movilizaciones de 2011 del Movimiento por la Justicia con Dignidad, las de 2014/2015 por los 43 de Ayotzinapa, la creación de «Guardias Comunitarias», sobre todo en los territorios indígenas), hemos llegado a medio millón de personas asesinadas, más de 120 000 desaparecidos y al descubrimiento de centros de exterminio en esta gran fosa común llamada México.

La gravedad de los crímenes encontrados en el rancho de Teuchitlán, registrado por las fuerzas del orden en 2017 y luego en septiembre de 2024, que «no habían notado la presencia de hornos y otros detalles», pone de manifiesto una vez más la densa red de complicidad entre el crimen y el Estado mexicano. La gestión de un centro de entrenamiento y eliminación física de cadáveres a este nivel solo puede funcionar con el silencio —y posiblemente el apoyo directo— de las instituciones políticas y judiciales. Un genocidio, un crimen contra la humanidad, se perpetraba a las puertas de la segunda ciudad más importante de México, donde se captaba a la gente en las estaciones de autobuses, se la llevaba allí, se la maltrataba física y sexualmente, se la incitaba a matar y, a quienes sobrevivían al infierno, se les obligaba a convertirse en sicarios, en máquinas de muerte para la producción y acumulación de riqueza del CJNG. Todas las demás personas eran torturadas atrozmente y luego quemadas, barridas como basura. Humo.

Las preguntas que se derivan de ello son terribles: ¿cuántos otros centros de exterminio similares están funcionando y son tolerados en otros lugares de México? ¿Hasta cuándo seguiremos mirando hacia otro lado, permitiendo que las empresas, los gobiernos y sus brazos armados dispongan de forma tan atroz de nuestros cuerpos, de nuestro futuro? ¿Hasta cuándo aceptaremos vivir con miedo y terror en el alma?

Y para quienes viven al otro lado del océano: ¿hasta cuándo las series sobre el narcotráfico y el turismo inconsciente trivializarán nuestras conversaciones sobre México?

¿Hasta cuándo pensaremos que esas «dos rayas de falopa» que nos echamos los sábados por la noche no nos convierten en cómplices del lado más feroz del capitalismo?

¿Hasta cuándo seguiremos indiferentes?

¿Hasta cuándo nos absolveremos?

Nodo Solidale

#NarcoEsDespojo #NarcoEsCapitalismo #NarcoEsElEstado